«La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5)

Con i sofferenti, pellegrini di speranza

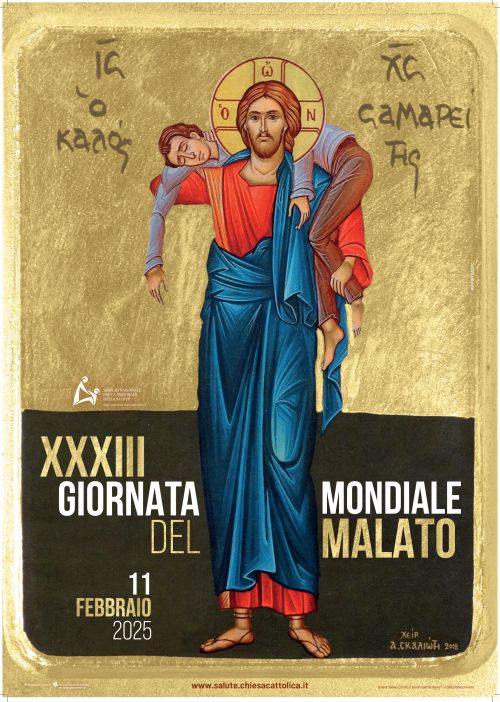

Il messaggio della XXXIII Giornata Mondiale del Malato si colloca all’interno dell’anno giubilare, che ha come motto: «Pellegrini di speranza». In collegamento con il cammino ecclesiale il tema proposto per il 2025 dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute è tratto da Rm 5,5: «La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». La stretta relazione tra malattia e speranza viene evocata nella riflessione dell’Apostolo ai Romani, rileggendo la condizione umana alla luce dell’evento pasquale di Gesù Cristo, il Figlio di Dio crocifisso e risorto.

La malattia e la compagnia della virtù «bambina»

Come interpretare la «speranza» e la sua relazione con la malattia? C. Peguy amava definire la speranza una virtù «bambina »1. Il poeta francese intendeva sottolineare un duplice aspetto. La speranza è anzitutto un esercizio nascosto nel cuore, semplice come una bambina e insieme desiderosa di vita. Essa permette ad ogni persona di guardare al proprio futuro con desiderio di guarigione, di positività e rinnovamento. Inoltre la speranza è per sua natura dinamica, itinerante, porta con sé una dimensione costruttiva, relazionale e insieme «vocazionale». Scrivendo agli Efesini l’Apostolo afferma: «Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra chiamata» (Ef 4,4). La «piccola» speranza è compagna di chi soffre, genera nel cuore la lotta spirituale, il coraggio di ricominciare, la forza per rimettersi in piedi e il desiderio di camminare sulla via della santità.

Lo stupore del dinamismo spirituale

Lo slogan della nostra Giornata è preso dalla lettera ai Romani. Trattando della condizione dell’uomo e dell’opera salvifica di Dio in Cristo, l’Apostolo offre in Rm 5,1-5 una delle sintesi più efficaci del dinamismo spirituale della speranza. Seguendo la traduzione di A. Pitta3 il testo di Rm 5,1-5 recita:

«Giustificati dunque dalla fede, siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, attraverso il quale abbiamo ricevuto l’accesso anche a questa grazia nella quale restiamo saldi e ci vantiamo, per la speranza della gloria di Dio. E non solo, ma ci vantiamo pure nelle tribolazioni, consapevoli che la tribolazione genera perseveranza, e la perseveranza (genera) la temperanza, e la temperanza (genera) la speranza. E la speranza non fa vergognare, perché l’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato».

Il contesto della lettera è caratterizzato dalla riflessione sulla situazione esistenziale dell’uomo di fronte al progetto di Dio e sul ruolo dello Spirito Santo. Dopo aver presentato il «giudizio di Dio» sulla storia segnata dal peccato e dalla morte (cf. Rm 1,18-3,20) e il dono gratuito della «giustificazione» (3,21-31) che si attua per mezzo della fede il cui modello è Abramo (cf. 4,1-25), l’Apostolo apre una nuova sezione (cf. 5,1-8,39) centrata sulla solidità della giustificazione (5,1-2). La nuova condizione di pace con Dio permette l’accesso alla grazia (v. 2), che suscita il vanto dei credenti e motiva la speranza della gloria di Dio. Nei vv. 3-5 Paolo evidenzia il motivo del «vanto» introducendo il tema della speranza e dell’amore. Dio ha dimostrato il suo amore salvifico per il fatto che Gesù Cristo ha sacrificato la sua vita a favore degli empi. La giustificazione (5,1.9) nel sangue del Figlio ottiene la riconciliazione con Dio (v. 10). Per questo la sua misericordia si estende su quanti credono.

La profezia della pace

La pagina paolina segue una precisa argomentazione, centrata sulle tre virtù teologali: la fede (fiducia/fedeltà/affidabilità); la speranza (bene sperato / dinamismo che si apre al cammino); l’amore (dono generativo di grazia / impegno di comunione e di missione). Nei vv. 1-2 si precisa che il tempo della collera divina è terminato (cf. 1,18-3,20) e alla collera segue il dono della «pace» mediante la guarigione prodotta dalla giustificazione per fede. I vv. 1-2 introducono una tesi: i credenti giustificati per la fede nel mistero pasquale, ricevono il dono della pace con Dio. In questo dono si fonda il «vanto» (espressione di un motivo spirituale): per la giustizia divina che oltrepassa quella della Legge, possiamo vantarci di aver ricevuto in dono la grazia e la pace con Dio. «In Cristo» siamo giustificati, salvati e rinnovati (cf. 3,22). La prima conseguenza della giustificazione è la «pace», espressione della salvezza. «Pace» come processo di sanazione, armonia, di generatività nelle relazioni con sé stessi e con gli altri. Si nota l’impiego della prima persona plurale: «abbiamo» (noi). Gesù crocifisso morto e risorto ci dà l’accesso alla pacificazione e alla nuova vita per grazia (regalità divina).

Il paradossale vanto cristiano

L’Apostolo mostra come la virtù della «speranza» mette in moto la forza di accettare le «tribolazioni». Ricordiamo la dialettica paradossale che l’Apostolo elabora nelle sue lettere, mostrando come la «potenza di Dio» si manifesta nella fragilità e nella sofferenza umana, accolte con fede. Sono noti i «cataloghi delle avversità » che Paolo inserisce in 1-2Corinzi: nelle ferite e nelle sofferenze degli evangelizzatori si sperimenta il dinamismo rigenerante dello Spirito (cf. 2Cor 12,10). L’apostolato di Paolo è segnato dalla croce di Cristo, che è potenza e sapienza di Dio (cf. 1Cor 1,18; cf. 2Cor 4,7-12). In questa prospettiva occorre rimanere saldi e vivere la speranza nelle tribolazioni. Le tribolazioni confermano nel nostro cuore la capacità di lottare, di reagire, di superare gli ostacoli e di «ricominciare». In questo senso Paolo può affermare in modo paradossale che «la tribolazione genera pazienza, la pazienza genera la temperanza e la temperanza genera la speranza» (vv. 3-4). Quattro termini importanti per la nostra riflessione spirituale e pastorale: tribolazioni, pazienza, temperanza, speranza. Occorre interiorizzare questi termini che segnano il cammino dei credenti e spingono a collaborare con la grazia di Dio nel vivere la consolazione, il servizio e la missione. Il discorso paolino non intende illudere i destinatari né mascherare la realtà cristiana con false attese. Il «vanto» dei credenti si collega con la tribolazione. Ecco il paradosso della fede cristiana: dalla croce alla luce pasquale! Con un notevole movimento ascensionale l’Apostolo mostra uno sviluppo progressivo (climax): a) tribolazione (tlipsis); b) pazienza (hypomonē); c) temperanza (dokimē); d) speranza (helpis).

La speranza non fa vergognare

Nel v. 5 viene presentata la «speranza» con un’affermazione al negativo: «non delude» (ou kataischynei). Il verbo greco solitamente tradotto con «deludere» è meglio reso con «non fa vergognare». Il vanto che nasce dall’esercizio della speranza in Cristo permette a chi vive la malattia di superare ogni ostacolo attraverso l’amore (agapē) che è riversato da Dio mediante la sua grazia «nei nostri cuori». Il verbo «effondere, riversare» (ekkechytai = è stato riversato e i suoi effetti sono presenti oggi) ricorda il sangue dei sacrifici nell’Antico Testamento. Il riferimento va al sacrificio di Cristo sulla croce (cf. Rm 5,9-10) e più precisamente all’Eucaristia (Mc 14,24: «sangue versato per voi e per tutti»). Solo attraverso l’effusione del suo amore attraverso lo Spirito si attua il cambiamento del cuore umano. Nel presentare l’opera dello Spirito Paolo fa memoria della profezia di Mosé (Nm 11,29), ripresa in Gioele 3,1-2 e portata a compimento in At 2,1-12 (la Pentecoste) così come confermato nel solenne discorso di Pietro (At 2,14-36). In Tt 3,15 l’Apostolo conferma che «Dio ci ha salvati mediante il rinnovamento dello Spirito Santo effuso su di noi abbondantemente».

Il tempo della prova e la prova del tempo

La Giornata Mondiale del Malato intende riproporre a tutti i credenti la forza della speranza nel mistero pasquale di Gesù Cristo. In esso si coglie la pienezza dell’annuncio cristiano (cf. At 4,12). Il tempo presente è caratterizzato dalle prove e dalle tribolazioni che segnano l’esistenza dei singoli e delle comunità. Il rischio più grande è rappresentato dalla mistificazione operata dei «falsi profeti» e dalle loro illusorie speranze. Ogni credente è chiamato a fare discernimento sul senso autentico della vita, accogliendo nella fede il dono della grazia divina, costruendo relazioni di amore e lasciandosi guidare dalla «piccola» speranza. In tal modo il «tempo della prova» e della malattia diventa una testimonianza di vita che fa la differenza. La speranza schiude nuovi orizzonti e rende capace di oltrepassare la «prova del tempo»4. (a cura di d. Giuseppe De Virgilio)

Per approfondire - Benedetto XVI, Spe Salvi. Lettera enciclica (30.11.2007).

Nell’enciclica Spe Salvi Benedetto XVI offre una profonda riflessione sulla speranza cristiana. La parte dottrinale dell’enciclica (nn. 2-31) incomincia con uno studio sul concetto di speranza basata sulla fede e si pone poi due domande fondamentali: Che cosa è la vita eterna, oggetto della speranza cristiana? La speranza cristiana è individualistica? Ad esse il Papa risponde descrivendo la vera fisionomia della speranza cristiana. La parte pastorale dell’Enciclica (cf. nn. 32-48) si interessa dei «luoghi» di apprendimento e di esercizio della speranza: la preghiera, l’agire, il soffrire, l’attesa del Giudizio di Dio. L’Enciclica si conclude con una contemplazione della Vergine Maria, «Stella della speranza» (cf. nn. 49-50). Nel Capitolo II il papa indica quattro luoghi di apprendimento e di esercizio della speranza. Il primo è la preghiera. Accanto alla preghiera c’è l’agire. «La speranza in senso cristiano è sempre anche speranza per gli altri. Ed è speranza attiva, nella quale lottiamo» affinché «il mondo diventi un po’ più luminoso e umano». E solo se so che «la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’amore» io «posso sempre ancora sperare anche se … non ho più niente da sperare». Un terzo luogo di apprendimento è rappresentato dal soffrire. «Certamente bisogna fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza»: tuttavia «non è la fuga davanti al dolore che guarisce l’uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa maturare, di trovare senso mediante l’unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore». (…) Fondamentale è poi saper soffrire con l’altro e per gli altri. «Una società che non riesce ad accettare i sofferenti …è una società crudele e disumana». Un quarto luogo di apprendimento della speranza è il Giudizio di Dio. «La fede nel Giudizio finale è innanzitutto e soprattutto speranza: esiste la risurrezione della carne. Esiste una giustizia. Esiste la “revoca” della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto». Il Papa si dice «convinto che la questione della giustizia costituisce l’argomento essenziale, in ogni caso l’argomento più forte, in favore della fede nella vita eterna ». È impossibile infatti «che l’ingiustizia della storia sia l’ultima parola». «Dio è giustizia e crea giustizia. È questa la nostra consolazione e la nostra speranza. Ma nella sua giustizia è insieme anche grazia».

A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI

Fonte: salute.chiesacattolica.it

Preghiera per la XXXIII Giornata Mondiale del Malato

Dio, Padre della vita, insegnaci come il soffrire possa diventare luogo di apprendimento della speranza.

Signore Gesù, hai scelto di condividere la sofferenza dell’uomo. Rinnova il nostro amore e fai sorgere la stella della speranza.

Spirito consolatore, rafforza la speranza, sostieni i sofferenti nella solitudine, insegnaci a soffrire con l’altro, per gli altri.

Trinità beata, insegnaci a credere, sperare e amare come Maria nostra Madre. Amen.